“Verborgen bleibt das Absolute”

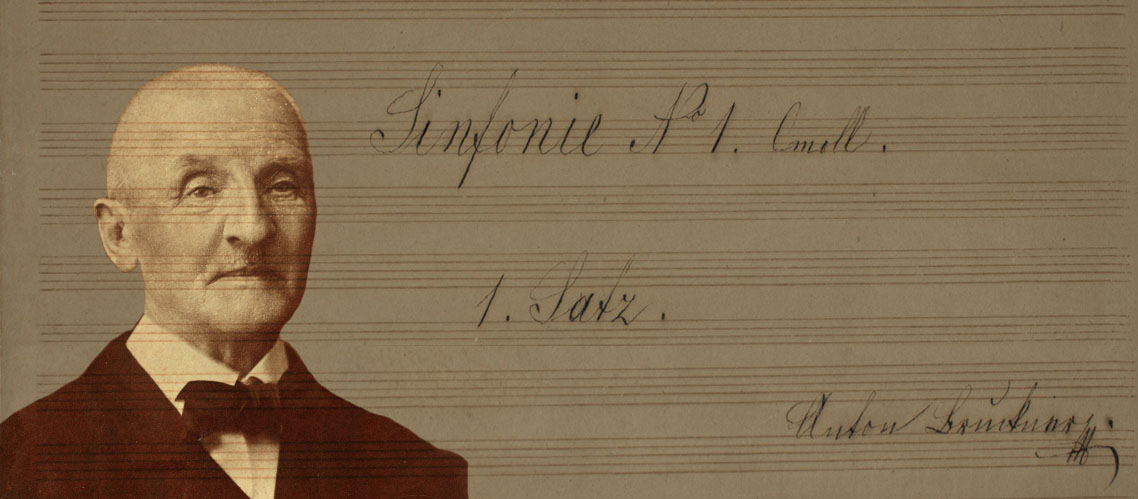

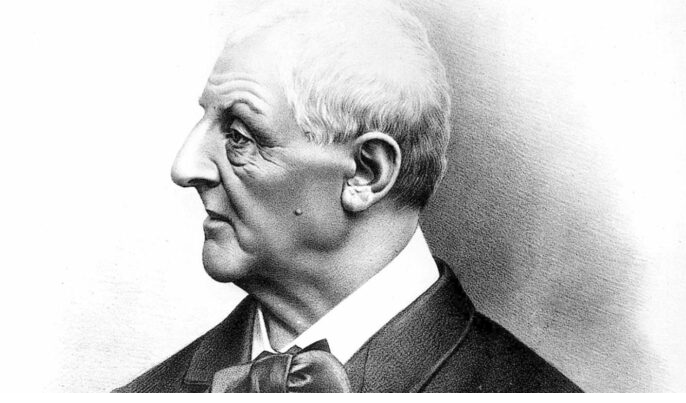

ANTON BRUCKNER (1824–96) war als solches durch seine streng religiöse Einstellung ein Schöpfer von christlichen Werken, vor allem war er ein begabter und gefragter Orgel-Virtuose.

Sein eigentlicher Verdienst für die Musik sind allerdings neun bombastische Symphonien, die in die Musikgeschichte eingegangen sind.

Hier eine Analyse von Bruckners Kompositionsstil zu bieten ist nicht einfach, allerdings kann man natürlich immer einen heranziehen als Vergleich, und dies ist BEETHOVEN.

Allerdings sind die Beethoven-Symphonien als einzelstehend anzusehen, während Bruckners Symphonien einen gewissen inneren Zusammen-

halt haben.

Etwas zynisch könnte man sagen, dass er nur eine Symphonie komponiert hat und diese neunmal, was allerdings an der Realität der Bedeutung dieser Werke vorbei gehen würde.

Man kann es bildhaft so ausdrücken, dass seine Symphonien eine

Familienähnlichkeit aufweisen, aber bei genauerem Hinhören, zeigt sich eine ausgeprägte Individualität eines jeden Familienmitgliedes (jede steht extra, aber alle hängen zusammen).

Um doch kurz die Strukturen anzureißen, kann man sagen, dass

diese Werke bis zu 80 Minuten (!) dauernd können, reine Viersätzer sind und einen klaren konstruktivistischen Kompositionsbau haben.

“…Absolute Musik”

Symphonien sind ja Absolute Musik, keine Programm-Musik, hier muss alles die Musik sagen, denn letztendlich sagt alles die Musik (Wagner).

Einen gewissen Handlungsablauf, der von der Musik illustriert wird, gibt es nicht.

Durch eine gewisse Terrassen-Dynamik und sich steigernde Bombastizität eignen sich diese immensen Werke oftmals gut für Rauschzustände und heldenhaftem Handeln (Propaganda).

Wenn man bedenkt, dass Bruckner wie ein kleiner “Tölpel” mit

Hakennase und viel zu großer Kleidung wirkte, der an ziemlichen Minderwertigkeitskomplexen litt, zeigt dies, dass innere Gefühle schnell ins Gegenteil umschlagen können, denn man denkt, wenn man diese Symphonien hört, bestimmt nicht an so einen kleinen tiefreligiösen Menschen und wenn man dann ein Foto von ihm sieht, dann denkt man “…was, der hat diese Werke geschrieben ? Das gibt es doch nicht…”

Sein Sarkophag steht heute unter der Orgel im Stift St. Florian bei Linz in Ober-Österreich, wo er einst die Orgel gekonnt spielte.

Kein Glück bei Frauen hatte er auch nicht, das hatte Nietzsche und Schopenhauer auch nicht (und ich auch nicht).

Bruckner hatte allerdienst eine Schwäche, er war ziemlich schreibfaul und wortkarg (eventuell auch von der Veranlagung her).

Solche Schöpfer, vor allem Komponisten, sollten zu ihren Werken etwas schreiben – also Briefe, Tagebücher, erläuternde Texte etc. und dies fällt bei Bruckner eher mager aus (oder nur im kleinen Rahmen).

Auch die Bezeichnungen oder Untertitel der Symphonien sind eher rar.

Die IV. Symphonie hat die Bezeichnung die “Romantische”, was man quasi als kurzen Bedeutungshinweis ansehen kann, nicht als analytischen Ansatz.

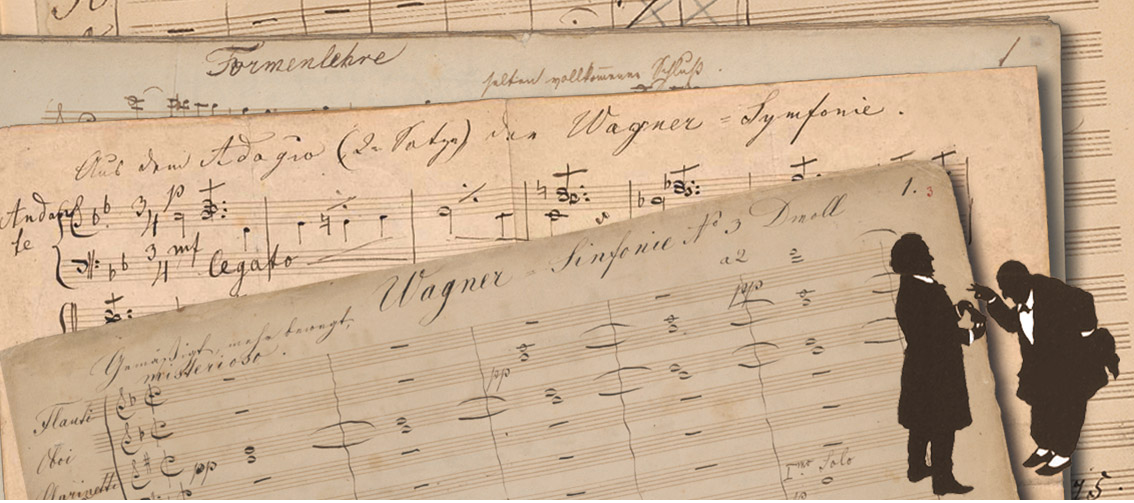

Bei dem Begriff “Die Romantische” lehnt er sich an den abgöttische verehrten Meister Richard Wagner an – dessen “Lohengrin” von der Musik her religiös-mysteriös und frei von Unreinem gilt, bei Wagners Werken interessierte Bruckner eher die Komposition und weniger die Handlung und die Dichtung, er war ja schließlich Symphoniker (Bruckner).

Man kann natürlich alles hineininterpretieren, wenn man allerdings die wagnerschen Kompositionsstrukturen kennt und die Kongruenz mit dem Handelnden, sieht und hört man als geübter Hörer, wo Bruckner sich angelehnt hat.

Um am Beispiel der Vierten Symphonie zu bleiben, kann man Wald- und Naturerlebnisse in das Hörerlebnis suggerieren, das “Jagd-Scherzo” scheint einer Scene aus Wagners “Tannhäuser” entnommen zu sein.

Von einzelnen Symphonien (No. 1 – 5, No. 8) gibt es mehrere

Fassungen, es gibt also nur wenige (No. 6 und No. 7), die in nur einer

Version existieren.

Diese Umarbeitungen hatten meistens Gründe von außen, Bruckner war naiv und leicht beeinflussbar.

Wenn Kritik kam, zweifelte er an sich selbst und seinem Werk, und wenn der Erfolg auf der Konzertbühne ausbliebt, änderte er das jeweilige Werk bis zu dreimal um.

Ich habe in dieser meiner Bruckner-Reihe alle 9 Symphonien in jeweils einem Beitrag versucht zu analysieren – insgesamt ergeben alle Symphonien (die Nullte ausgeschlossen) eine Gesamtspieldauer von fast 10 Stunden (!).

In diesem Beitrag gibt es allerdings nur ein Thema, und dieses eigentliche Thema ist Bruckners 9. Symphonie in D minor (d‑moll).

Denn diese Neunte ist nicht als eine Symphonie aus der Familienzugehörigkeit der Brucknerschen Gesamt-Symphonien zu sehen, eigentlich schon, aber …

“…. es ist die Unvollendete”

Sie ist also nicht nur der Abschied vom Leben (ähnlich Wagners “Parsifal”), sondern, was noch viel wichtiger ist, sie ist nicht vollendet (!)

“Verborgen bleibt das Absolute”, dies bedeutet, dass etwas nicht Vollendetes wesentlich mehr Reiz auch zum Weiterdenken und Fantasieanregen hat, als etwas komplett Vollendetes.

Denn durch das Unvollendete macht sich jeder Rezipient Gedanken, wie der fehlende vierte Satz wohl ausgesehen hätte, wenn er vom Schöpfer vollendet worden wäre (?)

Seit Bruckner Tod am 11. Oktober 1896 versuchen unzählige Dirigenten, Komponisten, Fachleute, Musikwissenschaftler und Verehrer das Werk zu “vollenden”.

Auch wenn es eine große Anzahl von Manuskripten, Skizzen und Aufzeichnungen Bruckners aus verschiedenen Arbeitsphasen zum 4. Satz gibt, scheitert es natürlich daran, dass eine komplette Realisierung nicht ganz aus der Feder Bruckners stammen würde und könnte, sondern von jemand anderem ergänzt oder teilergänzt wäre.

Man hat das Werk oft als Schöpfungs-Symphonie ähnlich Joseph Haydns “Die Schöpfung” interpretiert oder damit verglichen, da aber Bruckner sich, wie erwähnt, nicht viel über seine Werke schriftlich geäußert hat, bleibt im Grunde vieles Spekulation.

Dieses 3sätzige Werk, wie es heute gespielt wird, hat schon ohne einen 4. Satz eine immense Länge von über einer Stunde.

Der heutige dritte Satz wird auch oftmals als Finale angesehen.

Bruckner arbeitete laut Literatur trotz Alters und schwerer Krankheit unermüdlich am Finale, was schon zeigt, dass ihm an der Vollendung sehr gelegen war.

Da Bruckner die Wort-Sprache immer schwer fiel, griff er natürlich zur Universalsprache Musik mit fester Verankerung in seinem tiefen Glauben an Gott als Bilanz seines Lebens (von mir!).

Dieser mystische Klangraum hat schon viele Rezipienten mit seiner atemberaubenden Steigerungsdramaturgie zu Visualisierungsversuchen hingerissen.

Groß angelegt versuchte man dieses Werk nicht nur akustisch, sondern auch optisch dem Zuhörer sichtbar zu machen, was aber (meines Wissens) fast immer entweder gescheitert ist oder im Sande verlief.

Es ist natürlich nicht einfach, oder so nicht möglich, die absolute Musik außerhalb der Sinne des Rezipienten sichtbar zu machen, denn jeder Mensch empfindet das ja anders, es ist ein Interpretieren desjenigen, der so eine Visualisierung versucht.

Außerdem sind die Werke von Bruckner ja für Konzertbühnen geschaffen und nicht für die Filmwirtschaft, die es ja zu Lebzeit Bruckners und Wagners noch gar nicht gab.

Wenn man Bruckners 9. Symphonie konzentriert hört, stellt sie von der Bombastizität, Klangfarbe (wie ein mystischer Klangraum) manche Wagner-Ergüsse fast als harmlos hin, was eigentlich schwer zu sagen ist, weil es bei Wagner ja um eine Kongruenz alle Kunstformen geht, bei Bruckner aber eben um die absolute Musik.

Wie bereits erwähnt, ist es bekannt, dass Bruckner, der bis zum Schluß an dem Werk arbeitete, eine große Anzahl von Partiturbögen und Skizzen hinterlassen hat.

Er ging also trotz des bewußten Lebensendes nicht von der Idee ab, das Werk 4sätzig zu vollenden und es nicht bei 3 Sätzen zu belassen.

Befürworter einer Vollendung des 4. Satzes argumentieren dahin, dass Rekonstruktionsversuche (Komplettierungsversuche) nicht ganz sinnlos wären, dass der Nachlass aus Bruckners Hand nach deren Meinung ein kompositorisches Gebilde ergebe und weitaus mehr darstelle, als was es auf den ersten Blick erscheint, auch wenn Gegner eher von einem Bastlerereignis und einem Hinzudichten sprechen.

“…für Menschen unvollendbar”

Es kommt halt auf den Grad des Eigenanteils an und was man mit einer kompletten Realisierung des 4. Satzes erreichen will.

Die Gegner einer “Rekonstruktion” argumentieren auch dahingehend, dass die musikalische Idee im Kopfe Bruckners stattfand und dieses bildet eine unüberwindbare Kluft zwischen Schöpferidee und dem Hinzuinterpretieren.

Bruckners Werke haben genau wie die Werke Wagners einen gewissen Nimbus und dazu gehört das Rätselhafte, das sie umgibt, vor allem in der 9. Symphonie von Bruckner.

Einen meiner Meinung nach sehr gewagten Versuch einer Visualisierung versuchte ein gewisser Walter‑W. Legenstein, der das ganze Werk (No.9) durch moderne Technologien visualisieren wollte, womit er auch schon mit Karajan kurz vor dessen Tod (angeblich) gesprochen hatte.

Auf seiner (nicht uninteressanten Seite) hört allerdings die Abfolge seiner Bemühungen 1985 beginnend im Jahre 2010 auf, was einem natürlich die Frage stellt, ob die Idee dieser völlig neuen Form der Darstellung klassischer Musik und Bruckners Neunten im Sande verlaufen ist und von ihm aufgegeben wurde, oder nur ruht (?).

Eine komplett andere Idee ist, was ja auch schon oft vorgekommen ist, dass der Schöpfer das Ende extra offen gelassen hat, damit die Nachwelt sich die Köpfe zerbrechen sollte, wie es eigentlich sein sollte, also eine offene Frage … und eine offen gebliebene Frage regt immer die Fantasie der Rezipienten an und macht so das Werk unsterblich.

Im Falle von Bruckners Neunten ist dieses eher auszuschließen, weil er ja bis zum Schluss an dem Werk gearbeitet hat.

Auf der Seite des Herrn Walter‑W. Legenstein (die ich mit Interesse gelesen habe) bringt der Autor einen Spruch bzw. eine These, die mich begeistert hat :

“Die großen Ideen der Menschheit sind da, aber es gibt nur wenige

große Geister, die in der Lage sind, diese ans Tageslicht zu bringen”.

…und einer dieser wenigen war und ist ANTON BRUCKNER.

“Faszinierend ist nur das Unergründliche”

*Walter‑W. Legenstein (Schöpfungs-Symphonie No.9)

*Gewisse Passagen meines Beitrages sind nicht möglich

ohne teilweise Übernahme und Rückgriffe aus Fachquellen

*Zwischenbalken mit Scherenschnitte entnommen von

(www.bruckner-online.at)

(https://www.brucknersneunte.de

***************

Weiterführende Literatur :

Carl Dahlhaus, “Die Idee der Absoluten Musik“

Bärenreiter-Verlag Kassel, 1978

(ISBN-13 : 9783761805992)

Max Auer, “Sein Leben und Werk“

Amalthea-Verlag Wien, 1932

(lesenswerte und umfangreiche Biographie)

CD-Tipp :

“Sämtliche Symphonien No.1–9“

Valery Gergiev – Münchner Philharmoniker

Label : MPhil DDD, 2017–2019

Erscheinungstermin : 20.11.2020

Aufnahme aus der Stiftsbasilika St. Florian / Linz

9 CD-Box mit hochwertigem Booklet

*Weitere Beiträge in meiner Bruckner-Reihe :