“Wenn einem ein Licht aufgeht”

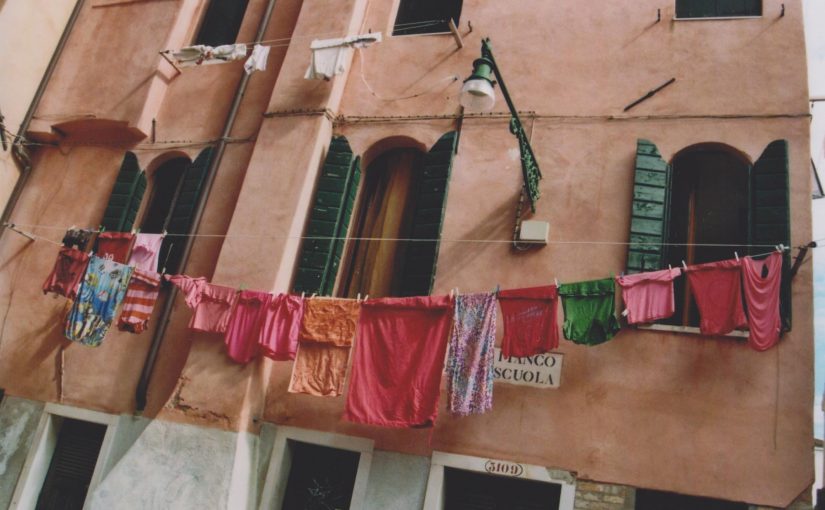

Jetzt fragt man sich, wie kommen manche Leute dazu, Straßenlaternen zu fotografieren ?

Tja, fotografieren kann man natürlich alles, aber was macht den Reiz aus, eine Straßenlaterne zu fotografieren ?

Bei Türen kann man das ja noch verstehen, denn eine Tür ist ja ein Ursymbol des Lebens, Ein- und Ausgänge, drin – draußen, Verbindungen von draußen nach drinnen…

Straßenlaternen dienen ja eher der Beleuchtung, damit man im Dunkeln den Weg findet.

Tja, das ist aber nur die oberflächliche Bedeutung… Beleuchtung ist alles weiterlesen