Mariano Fortuny Y Madrazo

Es gibt Genies, Universalgenies und Universalgesamtgenies.

Ein Universalgesamtgenie schafft es (fast) alle Kunstformen im Optischen und Akustischen (in allen Kunstformen) zu fusionieren und alle Ebenen menschlichen Aufnahmevermögens durch seine Werke anzusprechen und anzuregen.

Und so ein Universalgesamtgenie ist … Mariano Fortuny Y Madrazo.

Wenn man sich diesen (spanischen) Namen vor Augen hält, dann erkennt man schon einiges.

Denn so ein Name wirft Fragen auf und dies ist immer besser, als wenn Fragen beantwortet werden.

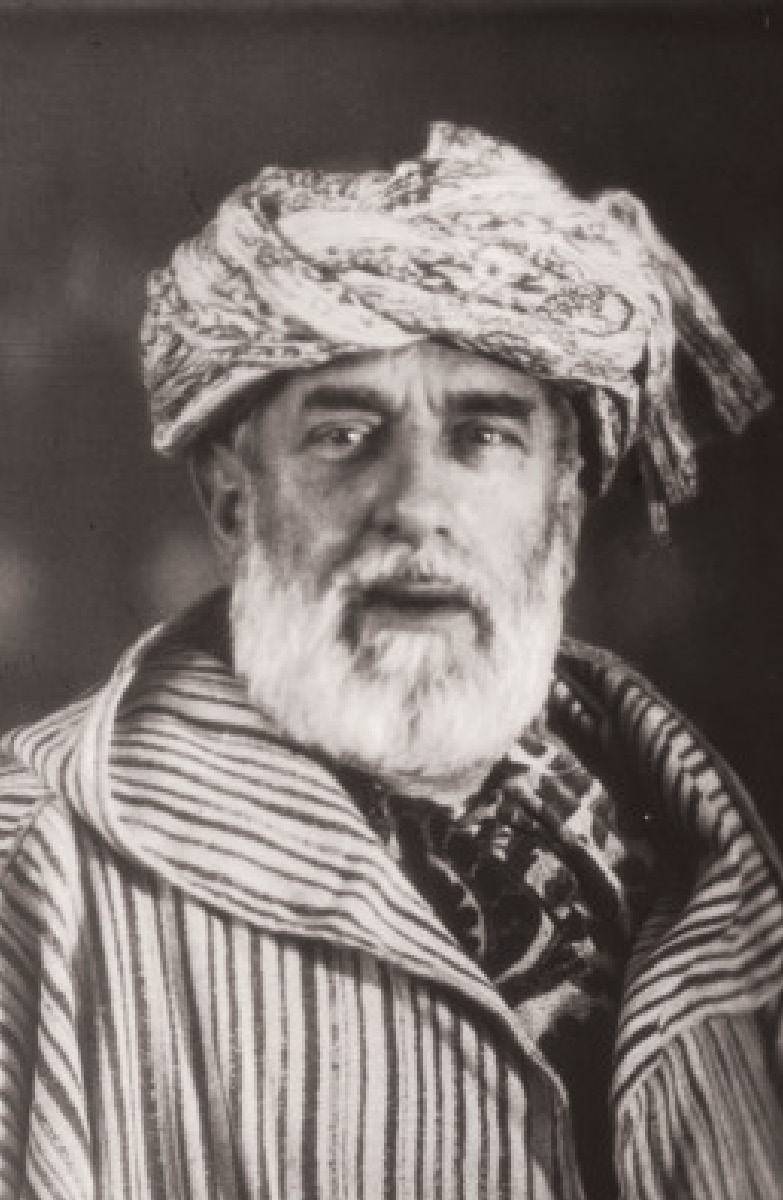

Mariano Fortuny y Madrazo (* 11. Mai 1871 in Granada ; † 3. Mai 1949 in Venedig) war ein spanischer Modedesigner, Künstler, Innenarchitekt, Ingenieur und Erfinder.

Er stammt aus dem andalusischen GRANADA.

Aus einer Familie stammend, in der die Kunst und Malerei hoch standen und sein Vater und Großvater auch Maler waren, kam Fortuny schnell mit der Kunst in Kontakt.

Und wenn man eine solche Wiege hat, wäre es eigentlich eine Schande, wenn man keine kreative Laufbahn, mit finanziellem Gewinn oder ohne, anstrebt, was Fortuny dann auch machte…denn die Kinder sind immer so, wie die Eltern es ihnen vorleben.

Emotion … Impression … Faszination

Bei großen Schöpfern der “Wahren Kunst” erkennt man schnell diese Kette, denn man muss schon mit Gefühl aus dem Herzen seine Werke schaffen und dies kommt ja nun oftmals durch Impressionen und geht hin zu Faszinationen.

Der besagte Schöpfer strebte dies in seiner künstlerischen Laufbahn auch immer an, aber eins nach dem anderen.

Im Jahre 1889 im jugendlichen Alter von gerade mal 18 Jahren liess die Famile sich in Venedig nieder, allerdings erst im Palazzo Martinengo am Campiello drio Ca’ Memo (zur Erläuterung : Campiello bedeutet kleiner Platz und Ca’ ist die Abkürzung von Casa, was so viel wie Haus bedeutet).

Dieser Palazzo zieht sich nach vorne (also zu Wasser hin!) bis an den Rand des Canale Grandes.

Man muss immer bedenken, dass Venedig nicht eine Stadt ist, wie jede andere, denn hier ist alles umgekehrt, denn hinten ist gleich vorne und anders herum.

Vorne …hinten

Wenn man also vorne sagt, ist es immer von der Wasserseite und wenn man davor steht, ist es nicht vorne, sondern hinten. Hier gelten andere Regeln, als die, die die Vernunft vorgibt.

Aber jetzt weiter beim Ausgangsthema.

Im besagten Palazzo stellt der junge Mariano Werke seines Vaters und bereits auch von sich selbst aus.

Also ein erster Schritt seiner Kunst in Fusion mit dem Kunstwerk Venedig.

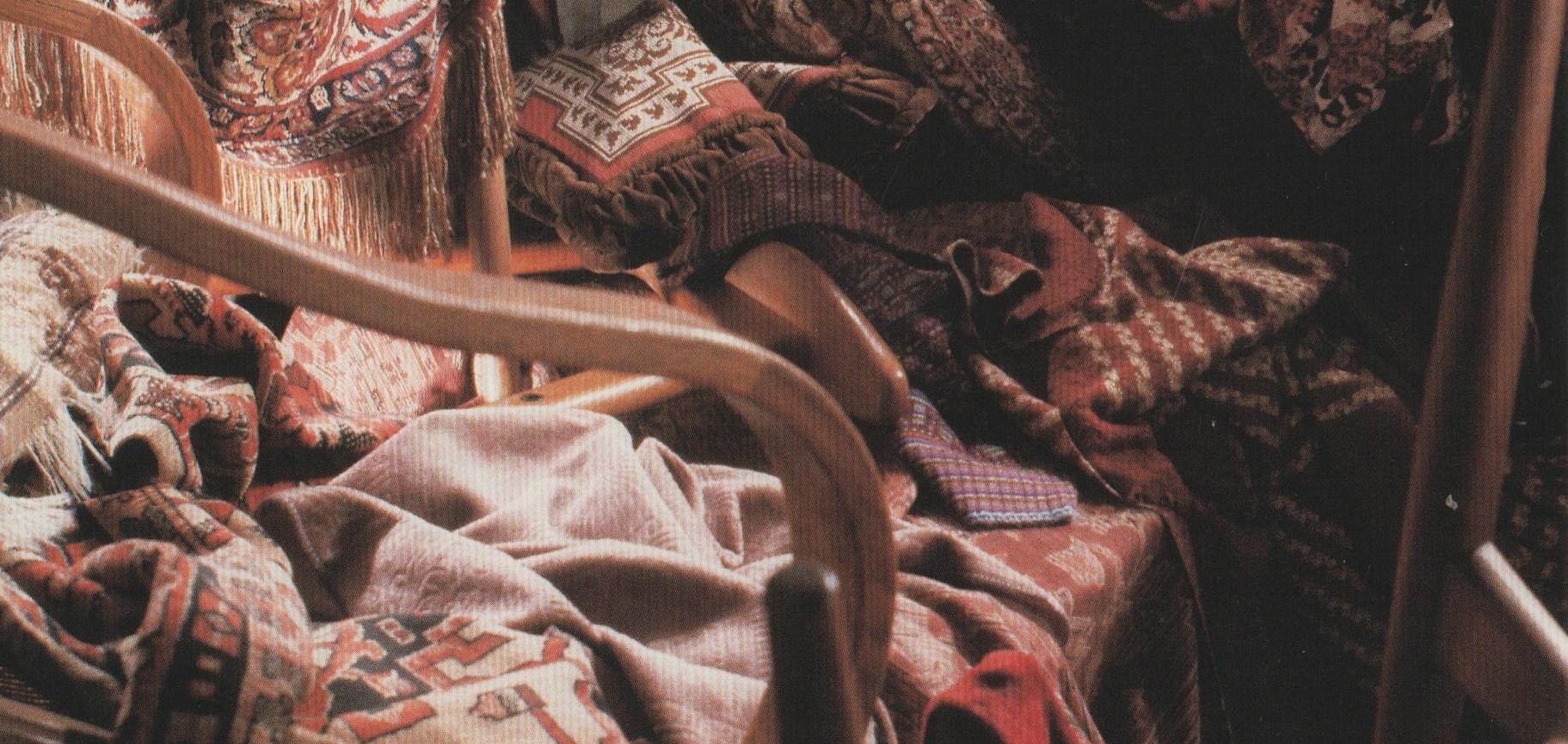

Zu dem stellte auch die Mutter dort bereits eine umfangreiche Sammlung von Stoffen, Samt Satin, Seide und Brokat aus, die sie in Venedig und auch aus dem Orient gesammelt hatte.

…in Samt und Seide

Das Design der Stoffe, die Farbtöne und die gold- und silberdurchwirkenden Stoffe ließen das Herz des Sohnes höher schlagen.

Im Jahre 1892 kaufte die Familie den Palazzo Pesaro degli Orfei (heute : Palazzo Fortuny) am Campo San Beneto im Stadtteil San Marco, dieser Palazzo sollte später das Zentrum seines Schaffens werden.

Nebenbei bemerkt, gehört er zu den wenigen Künstlern und Schöpfern, die den Namen eines Gebäudes oder Palazzos in ihren eigenen Namen umwandeln, das fällt jedem, der mehr sieht als andere, sofort auf und zwar eine Umwandlung noch zu Lebzeit !

Dies schafften höchstens Karl May oder eventuell noch unser Goethe.

Und wer kauft mal eben einen Palazzo in Venedig (?) oder besitzen Sie, lieber Leser, einen Palazzo in der Lagunenstadt – auf den Seiten von Luxusimmobilien-Händlern steht beim Preis immer “Preis auf Anfrage” und damit ist meistens eine Etage oder ein Apartment gemeint, aber nicht der ganze Palazzo (!)

Aber weiter…

…und in diesem Palazzo richtete Fortuny Stück für Stück ein Mal- und Fotoatelier, eine Tischlerei, Stoffdruckerei und ‑färberei sowie eine Schneiderei ein, wo er ein Dutzend Arbeiterinnen beschäftigte.

Seine Schöpfungen schufen sogar noch Arbeitsplätze, wäre heute auch nicht schlecht.

Die Notwendigkeit des Weiblichen

Jetzt fehlte ihm nur noch eins.

Nämlich in der Stadt der Liebe, die richtige Frau.

Richard Wagners Text “Das Weibliche im Menschlichen” blieb unvollendet, denn quasi noch mit dem Griffel in der Hand starb der Meister im Pal. Vendramin-Calergi im eher ruhigen Stadtteil Cannaregio mit dem Blick zum Canale Grande hin (!)

Wagner starb quasi mit der Idee des Weiblichen im Kopf.

Am frühen Nachmittag des 13. Februars 1883 waren seine letzten Worte, die er auf Papier brachte “Liebe – Tragik”.

Dies gibt natürlich immensen Freiraum für Fantasie und Interpretationsversuche.

Aber wieder zum Ausgangsthema.

Mariano Fortuny war also auch vom Weiblichen angetan, denn in Zusammenarbeit mit seiner französischen Frau Henriette Negrin (1877–1965), einer Expertin für natürliche Farbstoffe, erfand Fortuny neue Methoden der Textilfärbung des Drucks auf Stoffe sowie Wandteppiche.

Wie Insider wissen, war Wagner ja auch von weiblichen Kleidungsstücken (besonders von Unterwäsche), die ihm seine Muse Mathilde Wesendonck mit einem schönen Stück Seife aus der Schweiz zukommen ließ, sehr angetan (was seiner Gattin Cosima eher weniger gefiel).

Genauso schuf Fortuny auch Damen-Kleiderstücke und nahm dabei Formen der Antike zum Vorbild.

Inwieweit dies für Wagner als auch für Fortuny sexuelle Stimmulation bedeutete, bleibt dahingestellt, dass aber dieses Thema Künstler schon immer zu ihren Schöpfungen angeregt hat, ist unbestreitbar.

Fortuny ging sogar noch einen Schritt weiter.

Er ließ sich den plissierten (gefalteteten) Seidensatin sogar im Jahre 1909 in Paris patentieren, also wenn dieser Herr kein Universal-Gesamtgenie ist, wer ist es dann …(?)

Als Erweiterung seines umfangreichen Schaffens richtet Fortuny sogar im Jahre 1919 eine Seidenstoffdruckerei auf der Insel Giudecca ein.

Diese trug den Namen Società Anonima Fortuny.

Basilica del Santissimo Redentore auf Giudecca

Große Resonanz erreichte Fortuny auch durch Austellungen dieser Stoffe im Pariser Musee des Arts décoratifs.

Diese große Resonanz bewegten Fortuny sogar dazu in Geschäfte in verschiedenen bedeutenden Städten (London, Paris, Madrid) seine Modelle und Kreationen anzubieten – an Geld schien es dem Schöpfer nicht gemangelt zu haben.

Sicher ein Anlaufpunkt vor allem für die weibliche Welt.

Kundinnen aus höheren Kreisen ließen nicht lange auf sich warten.

Also eine gute Kombination aus Kunst und finanziellen Reingewinn, denn nicht jeder hat natürlich jemanden, der alles bezahlt.

…der Raumgestalter

Einrichtungen und Gestaltungen bedeutender Hotels, Etablissements und innenarchitektonische Schaffungen in bedeutenden Häusern in Form der Art nouveau und Art déco ließen nicht lange auf sich warten.

Man kann den Bogen bei diesem Schöpfer gar nicht weit genug spannen, denn er meldete sage und schreibe an die fünfzig Patente an und beschäftigte sich seit der Jahrhundertwende mit den indirekten Beleuchtungseffekten am Theater und entwarf Theaterkulissen und ‑kostüme und war bis 1942 auf allen Biennalen in Venedig zudem noch als Maler vertreten.

…der Alt-Wagnerianer

Auch Mariano Fortuny geriet (wie auch ich) in den Faszinationszirkel des Wagnerschen Werkes, sodass er im Jahre 1892 die Bayreuther Festspiele besuchte, wodurch er ein glühender Verehrer der Wagnerschen Mythenwelt wurde, die dem Werk Wagners zugrunde liegen.

Dabei blieb es aber nicht, denn er entwarf auch ein Bühnenbild zu Wagners “Rheingold”, was im Palazzo Fortuny, Musei Civici di Venezia zu bewundern ist.

Ob es allerdings zu einer Aufführung in Bayreuth benutzt wurde, ist mir nicht bekannt.

Bühnenbild der Wagnerschen Mythenwelt

Als Verehrer des wagnerschen Gesamtkunstwerkes schuf er auch im Jahre 1900 einen Lichtentwurf zu einer “Tristan”-Aufführung an der Mailänder Scala.

In seiner Idee des langsam sich reduzierenden Lichtes des Sockels, auf dem Tristan im Finale des Actes liegt (und stirbt) versuchte Fortuny den langsamen Untergang der Sonne (und das Ableben Tristans) symbolisch darzustellen.

Als solches schon ein revolutionärer Schritt Richtung Beleuchtungstechnik, die in vielen Häusern heute leider etwas zu kurz kommt.

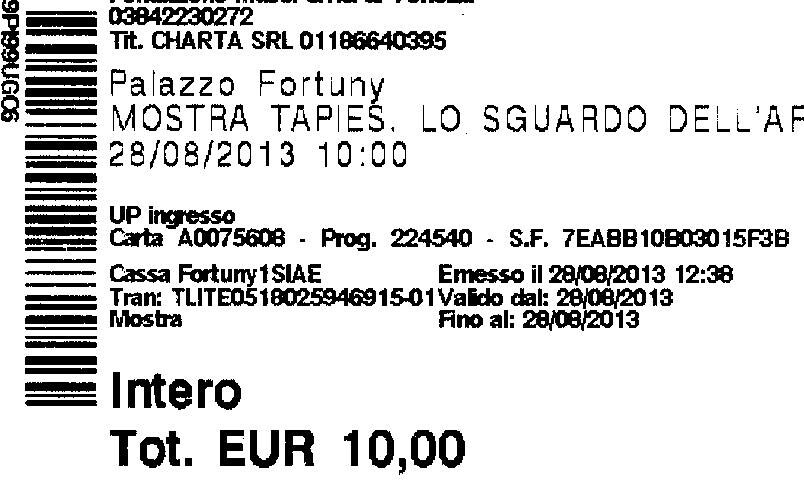

Museo Fortuny

Der nach Fortuny benannte Palazzo mit dem Museo Fortuny umfasst so gut wie alles von mir Beschriebene auch in Form eines Gesamtkunstwerkes, denn nach dem Betreten durch eine wuchtige Eingangtür steht man quasi in einem inszenierten Bühnenbild, was durch Pflanzen und kleine Brunnen noch bereichert wird.

Jeder Besucher wird zugeben müssen, dass dieser Palazzo von innen anders wirkt und ist, als andere Palazzos in Venedig.

Alles voll von Gemälde, Skulpturen, Bücher, antike Möbel, Schränke, bizarre Gegenstände, Entwürfe für Bühnenbilder (nicht nur für wagnersche Werke), Masken, Modelle , Stoffe, Kleider, Mäntel, Lampenschirme mit exotischen Motiven und Mustern und alles in leichtem Dämmerlicht.

Genauso sind hier auch Theatermodelle zu bewundern – demgemäß auch das Festspielhaus in Bayreuth.

Fortuny experimentierte auch mit dem dreidimensionale Bühnenbild durch Lichtdurchflutung z.B. an der Scala mit der sogenannten “Cupola Fortuny” in einer “Parsifal”-Inszenierung (1922), eine Halbkugel mit projiziertem Licht, was eine indirekte atmosphärische Tiefenwirkung erzeugt.

Vielleicht hätte dies Wagner selber auch begeistert, auch wenn er die Ideen anderer immer verworfen hat und nur die seinigen galten.

Dieses von Fortuny entworfene und entwickelte System machte Schule und wurde später an vielen anderen Opernhäusern verwendet.

Die Weiterentwicklung durch Fortunys Lichtregie ließen bahnbrechende Inszenierungen des Wagnerschen Werkes perfektionieren.

Der Neu-Bayreuther Stil Wieland Wagners der 50ger Jahre im Bayreuther Festspielhaus mit seinem minimalistischen Charakter hat sicher auch gewisse Wurzeln in den Ideen von Mariano Fortuny.

Die eigentliche Idee dieses Museums ist (meiner Meinung nach) ein Eintauchen in eine Traumwelt zwischen Kunst und Wirklichkeit, zwischen Oper und Leben, in dem die Grenzen zwischen Raum und Zeit aufgehoben sind.

Da Richard Wagner ja ein Freund des luxuriösen Lebens war, gehörten wertvolle Stoffe wie Samt und Seide auch dazu…

…vielleicht hätte Wagner sich auch hier im Museo Fortuny in Venedig in Fortunys Seidenstoffe gehüllt … gefallen hätten sie ihm garantiert.

Gute Eindrücke bringt auch der holländische Schriftsteller

Willem Bruls nach einem Besuch des Palazzos Fortuny

zu Papier in seinem Buch“Venedig und die Oper“

Kapitel “Oper als Gesamtkunstwerk” (ab Seite 203)

Sonstiges / Tipps / HerrRothBesucht